por Augusto Roa Bastos

La edición de un libro borra su prehistoria guardada en los manuscritos. Por lo general, en la edición flamante un autor no reconoce de inmediato su manoseado manuscrito. «El autor que no encuentra su manuscrito en la letra impresa es una letanía vieja de cuatro siglos», decía Michel Foucault. Y el autor tiene sus motivos. Durante un tiempo más o menos prolongado estuvo abismado en esta especie de nebulosa salida de sus manos, de su imaginación. Ese ectoplasma de signos reverberantes lo persigue. El dejó su manuscrito en la imprenta acribillado por esas oscuras cicatrices que son las tachaduras.

¿Qué ha sido de ellas, adónde han ido a parar? ¿Qué es esta depurada y reluciente pulcritud del texto impreso, esta piel nueva y tersa, este cuerpo joven, fáustico, sin manchas, sin arrugas, que le ha sido devuelto por la tipografía? ¿No le ha habrán cambiado también el alma, los sentidos, la pulsión libidinal, que en cierto modo son suyos? Durante un tiempo el manuscrito formó parte de su cuerpo. Ahora, transformado en volumen impreso, es lo más ajeno que jamás tuvo. Es la desposesión absoluta. El libro queda desde ahora librado a la bulimia de las yemas de los dedos, de los ojos, del pensamiento, de la imaginación perversa de los otros. No es fortuito que la memoria visual de un autor padezca estas obnubilaciones.

Conozco el caso de un escritor vernáculo que cayó en la inocente mitomanía de creerse el mismo un libro recién impreso y virgen. Se negaba a ser abierto y leído. Le repugnaba que dedos untados de saliva infiel mancharan sus páginas en el vicio solitario de la lectura. Reclamaba con insistencia vehemente que lo acomodaran en un anaquel. Lo internaron en un asilo psiquiátrico para que recuperara su identidad. Lo cual fue injusto en este caso de total identificación de un sujeto —alienado por el síndrome del ex libris—con un objeto después de todo noble e inofensivo como es un libro.

Lo visité en uno de mis últimos viajes a Asunción. Me reconoció con un gesto desabrido, de resignado fastidio. «¿Sigue escribiendo usted?»—me preguntó—.»No»—le contesté mintiéndole con la verdad, tan descorazonado como ´él. «Hace bien—me dijo con verdadero desdén este nuevo Licenciado Vidriera del papel impreso—.Los libros se han convertido en una plaga peor que el Sida…». Me volvió la espalada dejándome con la mano en el aire. Me percaté entonces de que su camisola de hospicio tenía dibujado a rotulador un estante con un solo libro. He aquí, me dije, un ejemplo viviente de «tachadura» producida por una obsesión convertida en neurosis. La mancha había borrado en su vida psíquica todos los símbolos, salvo el de creerse y asumirse como libro, símbolo a su vez censurado y tachado en cuanto no admitía ser abierto ni leído.

Las tachaduras, esas manchas, la caprichosa geometría de rayas, de rejillas, de entrecruzadas espirales, de notas y llamadas marginales, ahora desaparecidas en el volumen impreso, estuvieron integradas a la escritura. Continúan formando parte de ella, sólo que en otro espacio abolido, el del manuscrito; se han convertido allí en una escritura secreta, en elementos de esta prehistoria del manuscrito que nadie (o muy pocos) podrá leer, interpretar y descifrar. Nadie se preocupará de hacerlo. Un lector es un lector, no un paleógrafo, ni el manuscrito un palimpsesto valorizado por el transcurso de las edades, sino un material simplemente desechable, olvidable, a veces inocentemente indiscreto. La inocencia es siempre indiscreta y por eso mismo más reveladora porque dice la verdad sin saber que la dice. Es probable que el autor tenga que felicitarse, más tarde, de este lavado de higiene tipográfica cuando el libro caiga en manos de los disecadores de oficio y los manuscritos hayan caído ya en el olvido.

La letra impresa instala el estatuto de la escritura en toda su plenitud; hace desaparecer las huellas de los balbuceos, las vacilaciones, las debilidades, las incertidumbres de un autor en su andar a tientas en medio del espejeo y del espejismo de los signos, en su lucha contra sus propios fantasmas y obsesiones que remontan a la superficie desde los bosquejos iniciales: esa angustia permanente, la agonía (en sentido de lucha, de combate, como en los antiguos juegos públicos llamados agonales, pero también en el sentido de la lucha postrera del moribundo), esa agonía sorda que padece un autor durante la elaboración de una obra. Sufrimiento agonístico ciertamente —en el sentido unamuniano— pero también, sin duda, goce de la intrínseca y dolorosa felicidad connatural de toda gestación en la que a la vez se muere y se da vida.

Me refiero aquí, principalmente, a la situación del autor de obras de ficción frente a la redacción de sus primeros borradores. Narrar un estado emocional en el lenguaje connotativo de la literatura (con sus significaciones múltiples y simultáneas en un contexto) es más difícil e incierto que formular una ley física, formalizar la estructura de un concepto o describir la anatomía del cuerpo humano. El lenguaje matemático, la lógica simbólica, las características de detonación en la escritura de carácter científico, operan en el universo abstracto e impersonal de leyes y de sistemas de leyes que pueden producir errores pero que no dejan «excedente» como ocurre con el lenguaje simbólico de la ficción. La excedencia es en ella el rasgo sintomático; acaso su fin último.

El mundo de la imaginación es particularmente pródigo en sorpresas, en encuentros inesperados, en variaciones imprevisibles que surgen del propio material en bruto o en estado naciente, si se quiere una expresión un poco más matizada. Una de las fuentes de estos secretos son las tachaduras. Y esto no sólo en el estadio del antetexto o primotexto, como dicen los especialistas (paratexto, lo llamó Gérad Genette), sino también en la versión del texto definitivo impreso, en su encuentro con el lector.

El tema de la escritura secreta solicitó la magia creativa de Jorge Luis Borges, en uno de sus cuentos La escritura de dios; el único con un tema alegórico en el escenario fictivo de la Conquista. Prisionera en su cárcel de piedra, profunda y tenebrosa, Tzinacán, mago de la pirámide de Qaholom, a lo largo de años y años, cree descubrir en la piel viva de los jaguares (hay un jaguar en la celda contigua) el mensaje de dios. Metáfora de esa escritura secreta son las negras formas que tachan el pelaje amarillo. Bajo esas manchas se halla escondida la escritura del dios. En el éxtasis de la revelación —que implica para él la liberación, el poder, la inmortalidad—, Tzinacán, al borde ya de la muerte, prefiere no pronunciar la fórmula salvadora y decide que muera con él misterio que está escrito en los tigres.

La galaxia de Gutenberg —como lo ha llamado Marshall McLuhan— ha hecho desaparecer la corporación de los antiguos copistas. Hoy día todos somos «escribidores» a máquina o en procesadores de textos. Desde este punto de vista, las tachaduras descifradas revelarían en el tejido contextual inopinadas significaciones. Tales elementos se convertirían, por otra parte, en verdaderos indicios de deconstrucción no deliberada del texto, en la línea del pensamiento filosófico y lingüístico de un Jacques Derrida o de un Paul de Man. Ellos han demostrado que la deconstrucción de un texto puede comenzar en el momento mismo de ser escrito.

En esta dimensión de lo borrado, de lo rechazado, de lo reprimido, estos elementos fragmentarios (estos criptogramas), adquieren su función significativa en la dialéctica del discurso declarado o manifiesto, imbicado con el discurso oculto o de «contrabando» que la polisemia del texto tolera y fomenta. Es casi obvio que la escritura responde a una pluralidad de códigos no fácilmente perceptibles ni determinables. El narrador, por ejemplo, utiliza consciente o inconscientemente, y casi siempre combinándolos, dos códigos o instancias primeras en su trabajo creativo: uno, simbólico, el otro operatorio. Las tachaduras, estos coágulos o sedimentos de represión, representan, a su modo, los tramos en lo que la instancia consciente reflexiona sobre sí misma y borra los balbuceos iniciales, surgidos de impulsos inconscientes.

En el arsenal de los recurso retóricos y tropológicos, las alegorías —no las metáforas—, son formas de tachaduras de la realidad o del discurso elíptico del poeta o del narrador. La alegoría—a juicio de Paul de Man, en un comentario sobre Hölderlin— no es sólo una forma de lenguaje figurativo, entre otros; representa una de las posibilidades que permite al lenguaje decir lo otro y hablar de sí mismo mientras habla de otra cosa; la posibilidad de decir siempre algo diferente de lo que ofrece la lectura, incluida la escena de la lectura misma.

El fenómeno de la tachadura hinca, como hemos visto, su raíz profunda en la vida intrapsíquica y no se manifiesta sólo en los manuscritos. Tiene diversas gradaciones, formas y modalidades. El hombre-libro mencionado al comienzo es apenas una muestra —que más se parece a una anécdota de ocasión—:la víctima de una perturbación psicosomática. Del mismo modo que la amnesia borra los recuerdos y anula la facultad de la memoria, o como el complejo de castración borra o mutila los rasgos caracterológicos originales.

En la literatura universal el caso paradigmático sigue siento el Edipo arrancándose los ojos como tachadura del incesto que permanece latiendo más agudo y doloroso en la noche definitiva de la ceguera. En Hamlet, la escena dentro de la escena, la representación de la muerte del rey, tacha simbólicamente el acto de venganza contra el asesino usurpador, que Hamlet no puede realizar.

Ya en el comienzo de la modernidad, Rousseau, en sus Confesiones habla de lo indecible. Su discurso elusivo, elusino, hecho con símbolos en carne viva, «tacha» los secretos de su vida antes de que se transfieran a la escritura y también los «tacha» simbólicamente con la oscuridad: «Huye del sol y del día quien ya no es digno de verlos».

Son estas tachadura parciales que respiran y se muestran oblicuamente con la nitidez esmerilada del genio russoniano. San Agustín, en sus Confesiones, procede a la inversa y declara explícitamente lo que quiere ocultar. Recursos que, en literatura, muchos siglos después utilizará Poe en su cuento La carta robada. Pero habría que retroceder hasta Sócrates, que nunca escribió nada. El mayor filósofo de la antigüedad clásica confió la expresión de pensamiento puro no a la escritura sino al lenguaje hablado dialógico, de su mayéutica, que Platón habría de describir fielmente después, rescatando de esta manera la escritura inexistente, preterida, desechada por su maestro.

La destrucción póstuma de sus manuscritos, encomendada por Kafka a su albacea y amigo Max Brod, y no cumplida por este, pudo ser una tachadura frustrada o fallida, contra su extinta voluntad. Los muertos son muy débiles. La destrucción real de un manuscrito por su propio autor es una tachadura total. No lo es menos el silencio definitivo de un autor, la voluntad de cerrar su obra condenándola a que su continuación sea un texto ausente, tal vez porque siente que esa única frase que todo autor, que cada uno de nosotros no puede dejar de repetir hasta el último aliento, ya está agotada y consumida en él antes de la muerte. El caso de Juan Rulfo, en la literatura de habla hispánica, es quizás la ilustración de este misterio insondable en un escritor de su talla que eligió el silencio contra los signos.

En la ficción contemporánea el arquetipo de tachadura de una obra célebre —nada menos que el Quijote—, es el cuento del ya nombrado Jorge Luis Borges, titulado Pierre Menard, autor del Quijote. Pacientemente, visionariamente, el protagonista superpone su fragmentario y utópico manuscrito al texto fundador de la novela moderna hasta hacer que ambos sean «verdaderamente» idénticos. En el espacio de la ficción, en la que realidad y verdad son simbólicas por ilusión, alusión o elusión, esta identidad es posible y puede engendrar una cadena de superposiciones, de tachaduras, invirtiéndolas hasta lo infinito.

«He reflexionado —señala el narrador desde el interior mismo del cuento— que es lícito ver en el Quijote ‘final’ una especie de palimpsesto, en el que deben traslucirse los rastros —tenues pero no indescifrables— de la ‘previa’ escritura de nuestro amigo. Desgraciadamente, sólo un segundo Pierre Menard, invirtiendo el trabajo del anterior, podría exhumar y resucitar estas Troyas…». Ilustración acabada de «tachadura» total, este cuento de Borges, como la mayor parte de los suyos, es un modelo perfecto del género de deconstrucción o de las deconstrucción postuladas por Jacques Derrida y Paul de Man en los textos literarios.

Doble desconstrucción, la de Borges, en cuya circularidad vital y creativa, desde su juventud hasta el comienzo de su ceguera , el universo del intelecto o de la mente, depurado de todo vestigio íntimo, emocional, va siendo desplazado, anulado, tachado, por el universo del cuerpo, de los sentimientos, del lancinante y agonístico treno final del «yo soy realmente Borges».

Resulta asombroso que ni Paul de Man ni Jacques Derrida, que ha sabido conciliar creativamente filosofía y literatura, mencionaran este modelo precursor de su teoría, como lo son también, desde otro ángulo, Mallarmé o Hölderlin, de quienes sí se ocuparon ambos extensamente. Mallarmé/Borges, díada que entronca bipolarmente con Poe, Hölderlin, Nietzsche, Artaud, habitantes del lado oscuro de la luna.

MANUSCRIPTOLOGÍA

En el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París (CNRS), funciona desde hace dos décadas el Instituto de textos y manuscritos modernos (el ITEM). Su finalidad es el estudio criptográfico de manuscritos de obras literarias, principalmente, en lo que corresponde a la parte no editada de tales manuscritos. La razón de esa elección de textos literarios es que la naturaleza del lenguaje simbólico facilita la aproximación a la escritura secreta, subyacente en los borradores originarios.

Esta búsqueda concierne al entero proceso de elaboración de la obra: desde los esbozos iniciales a los manuscritos íntimos, la correspondencia de los autores, sus declaraciones públicas y privadas, a las sucesivas ediciones de la obra hechas en vida del autor, así como toda otra suerte de documentos relacionados con la obra en estudio, por aparentemente insignificantes que sean.

Los investigadores se internan pues en un verdadero laberinto de variantes y modificaciones de retoques, transposiciones, correcciones, condensaciones, supresiones y amplificaciones a los que ciertos autores se aplican, a veces con verdadero encarnizamiento, adictos al dogma autocrítico del poeta y escritor irlandés W.B. Yeats: «Cuando retoco mis obras es a mí a quien corrijo».

Otro ejemplo ilustre: el de Gustave Flaubert o como lo prueba la queja de Alfonso Reyes puesta no inocentemente por Jorge Luis Borges como epígrafe de su libro Discusión: «Esto es lo malo de no hacer imprimir las obras: que la vida se va en rehacerlas». Y luego de impresas, en corregir incansablemente las sucesivas ediciones, hasta que la muerte interrumpe este ejercicio a lo Sísifo que pertenece a la poética de las variaciones. Cosa que produce la desesperación de los críticos e historiadores de la literatura condenados a chapotear en el tremedal producido por los propios autores.

Por ahora, como es natural, la investigación se dedica a las obras de autores célebres. Sus investigadores han producido, o por lo menos iniciado, una revolución inusitada en el campo de las ciencias de la literatura: la investigación del proceso o recorrido genético de los textos a través de los manuscritos en todas sus etapas de elaboración.

Estos estudiosos de la prehistoria de un libro son pues, en cierto modo, genetistas del texto o, si se quiere, biólogos de la escritura. En cualquiera de los casos su trabajo podría calificarse, sin intención peyorativa alguna, como ciencia y arte de la «manuscriptología». Es así, con esta palabra, como la han calificado los expertos de la UNESCO cuando solicitaron al ITEM un informe sobre esta «nueva ciencia».

¿Cuáles son sus objetivos centrales? Según palabras de uno de los fundadores del instituto: «Poner en órbita un nuevo objeto literario; revelar una entidad orgánica; dar a la lectura la posibilidad de una tercera dimensión haciéndola penetrar en la intimidad desconocida del antetexto que subyace en los manuscritos y describiendo desde el interior de los mismos su carga genética lo más cerca posible del movimiento mismo de la escritura»*.

Esta finalidad se resume gráficamente en la frase de otro de los investigadores del instituto: «Encontrar la historia secreta de las hesitaciones y los errores del autor, reprimidos y escondidos bajo esas manchas de las tachaduras, y que constituyen allí en núcleos latentes de significación. Reproducir la escritura viva, la participación apasionada en la experiencia sensible e intelectual que se despliega a través de la obra y captarla en su origen».

Han comenzado, como es natural, por investigar los manuscritos de autores de lengua francesa (una treintena en quince años). Entre los más importantes figuran Montesquieu, Stendhal, Balzac, Nerval, Flaubert, Baudelaire, Proust, Valéry, Céline, Sartre. Luego Poe, Heine, Joyce. Se proponen estudiar igualmente a su ex secretario y discípulo Samuel Beckett, a Franz Kafka, incluso a Jorge Luis Borges. Galería de autores que habla por sí sola de la importancia y los ambiciosos alcances de tales trabajos.

Esta apasionante aventura científica comenzó con la investigación del codicilo del testamento de Víctor Hugo, el primero en lugar sus manuscritos a la Biblioteca Nacional de París. Convendría señalar de paso en este codicilo un vaticinio curioso: «La Biblioteca Nacional de París, que un día será la Biblioteca de los Estados Unidos de Europa».

Acaso esta investigación de los orígenes del texto tenga su antecedente precursor en el sistema de datación iniciado por los lingüistas y primeros semiólogos, hace medio siglo, con el fin de establecer la cronología interna del libro de un autor en el proceso de redacción (o del conjunto de sus obras completas).

El método de datación, en las obras de cronología desconocida —someramente descrito—, consiste en el método de coeficiente estadístico surgido del conteo o recuento de las palabras, expresiones y giros más utilizados por el autor en las diversas etapas de la redacción, correspondientes a los cambios de su estilo y escritura en relación con los cambios de su existencia particular, de su noción de la vida y del mundo, del itinerario de su pensamiento y de su sensibilidad, puesto que el ser humano, escritor o analfabeto, es un mutante virtual.

Los investigadores del ITEM no desdeñan la combinación de ambas técnicas —datación y análisis genético—, así como de otras que puedan contribuir al descubrimiento de esa «otra escena» de las tachaduras en los originales. A la inversa de la palabra oral de dimensión exclusivamente temporal, la palabra escrita está hecha de tiempo y espacio, y es en la confluencia de esta doble dimensión donde tratan de encontrar esa tercera dimensión de un texto en la que se halla guardados y relegados al olvido los elementos referenciales de su carga y recorrido genéticos; más simplemente, de su prehistoria, de su arqueología.

Se comprende el fervor de estos cazadores o espías de las escritura secreta. Uno de ellos relata: «Cuando la tinta de los viejos manuscritos se vuelve de nuevo fluida y comienza a recorrer los folios en el orden en que lo hizo por primera vez, uno se siente diluido y absorto en el pensamiento dinámico de esa escritura trémula, borrada, ilegible, al punto que uno puede anticipar cada tachadura y adivinar nítidamente que se esconde bajo ellas…».

LOS NUEVOS MONJES COPISTAS

Pese a esta identificación casi mística, en esta etapa, sin embargo—observan algunos críticos en desacuerdo con la «nueva ciencia» en donde—, esta investigación informatizada podría parecer simplemente un retorno por otros medios a la clásica filología universitaria positivistas de métodos infinitamente precarios. La manuscriptología no sería entonces sino una variante más sofisticada de la antigua investigación de las fuentes. Los resultados y la dirección que han tomado estos estudios son sin embargo completamente diferentes.

En primer lugar, estamos lejos aquí del concepto del texto doctoralmente establecido, que ellos consideran «un castillo tambaleante». Este «nuevo objeto» literario, esta «escritura viva» renacida debajo de la lápida de las tachaduras, surge en el polo opuesto del inmutable texto canónico, revolucionariamente. Y es revolucionario en la medida en que lo es todo cambio liberador de las rigideces dogmáticas, de las definiciones de escuela. Lo cual sería aplicable también a otros campos de la actividad humana: la historia, la política, las costumbres, sobre las que pesan tachas inmemoriales que un día habrá que limpiar para encontrar debajo del núcleo inédito de la ética humana.

Un ejemplo concreto —y sorprendente— de estos estudios «manuscriptológicos» sería el concerniente a Flaubert. Las primeras versiones de sus novelas (en especial las de la Educación sentimental y Madame Bovary) —afirman estos estudiosos— denotan el nivel de un pésimo estudiante de bachillerato.

Es cierto que Flaubert —según también queda constancia— se encarnizó en rehacer dieciocho y hasta veinte versiones manuscritas de ambas novelas. Y es sabido, asimismo, que, por lo general, él destruía implacablemente hasta un cuarenta por ciento de la materia textual ya elaborada; «despojada, supliciada»—como lo escribió en su Diario— hasta la exasperación. Con lo que el concepto del genio hecho de lucidez, tenacidad y sudor, no sería del tono erróneo.

La investigación genética incluye los métodos de trabajo del escritor en la búsqueda del proceso genético de la obra. Los investigadores del ITEM han adquirido conciencia de los alcances de esta nueva metodología: «El nuestro es un movimiento adecuado para renovar los estudios lingüísticos, la historia de las ideas y de las culturas»— afirman con entusiasta convicción. Y hasta el momento no hay nada que pueda desautorizarlos. Con obras del pasado trabajan en la fundamentación de una ciencia nueva de la literatura.

El inconveniente mayor en que tropiezan las «ediciones-genéticas» es su excesivo volumen. Lo que desde luego las destina no a la imprenta, que sería desbordada por ellas, sino al sistema de microfilm (usado hasta hace poco) y actualmente a los discos ópticos de las computadoras que han resuelto el problema.

Un ejemplo mínimo: la edición crítica y genética del cuento de Flaubert, Un corazón inocente, de una treintena de páginas, se convierte en un mamotreto de seiscientas; el estudio de los borradores y notas sobre La educación sentimental, en dos mil quinientas. No podemos sospechar siquiera las que se acumularán en el estudio crítico y genético del Ulises, de Joyce, y del «manuscrito loco» de Finnegan’s Wake, en el que los investigadores trabajando desde hace años.

Las dificultades de búsqueda se multiplican cunado tienen que atacar, por ejemplo, los manuscritos de Montesquieu e identificar a cada uno de los dieciocho amanuenses a quienes este escritor tumultuoso y tranquilo dictaba simultáneamente la monumental y transparente catedral de su obra.

El análisis crítico y genético de los borradores de Newton o Einstein se halla en curso, realizado por un equipo pluridisciplinario que trabajan con especialistas en el estudio de los mecanismos neuromotores, lo que anticipa un fascinante capítulo de esta verdadera epopeya de develación de los manuscrito.

Estos monjes copistas de nuevo cuño, desinteresados de todo lo que no sea la busca del «espíritu de la letra», no trabajan ni predican en favor de un retorno imposible a la torre de marfil. Estos nuevos monjes copistas buscan algo más módico pero también más difícil: un nuevo camino de acceso al sentido de los textos capitales de nuestra época en aquellos cuyos manuscritos se conservan aún y cuyas raicillas de tachadura pueden suministrar esclarecimientos suplementarios, tarea que echa por tierra el mito de los textos establecidos.

En un momento en que la violencia y la locura humanas han llenado de nuevo el mundo de «ruido y de furia», es edificante recordar su ejemplo de pacífico y desinteresado y austero culto aplicado a la invención primera de la inteligencia en función expresiva: la escritura, que dotó de memoria a la palabra hablada, dio refugio a la memoria del mundo y nos permite conocer qué cosa es la esperanza, puesto que ella solo puede ser el recuerdo de lo que se ha poseído alguna vez.

Es un camino largo que apenas ha comenzado. Lo que es en cierto modo alentador en medio del fragor de la destrucción que acaba apenas de finalizar —se supone—en tierras donde nació la escritura, y que anuncia un nuevo orden mundial que generará sin duda, como todos los precedentes, impredecibles desórdenes bajo el signo del monumentalismo fúnebre y del miedo paranoico que esconden los juegos de masacre cuanto más magnánimas aparentan ser sus banderas. No debemos olvidar que —como lo recordó Etiemble— aunque los hombres nacen y mueren desde hace un millón de años, solo escriben desde hace seis mil.

*Louis Hay. Ensayos de crítica genética. 1979

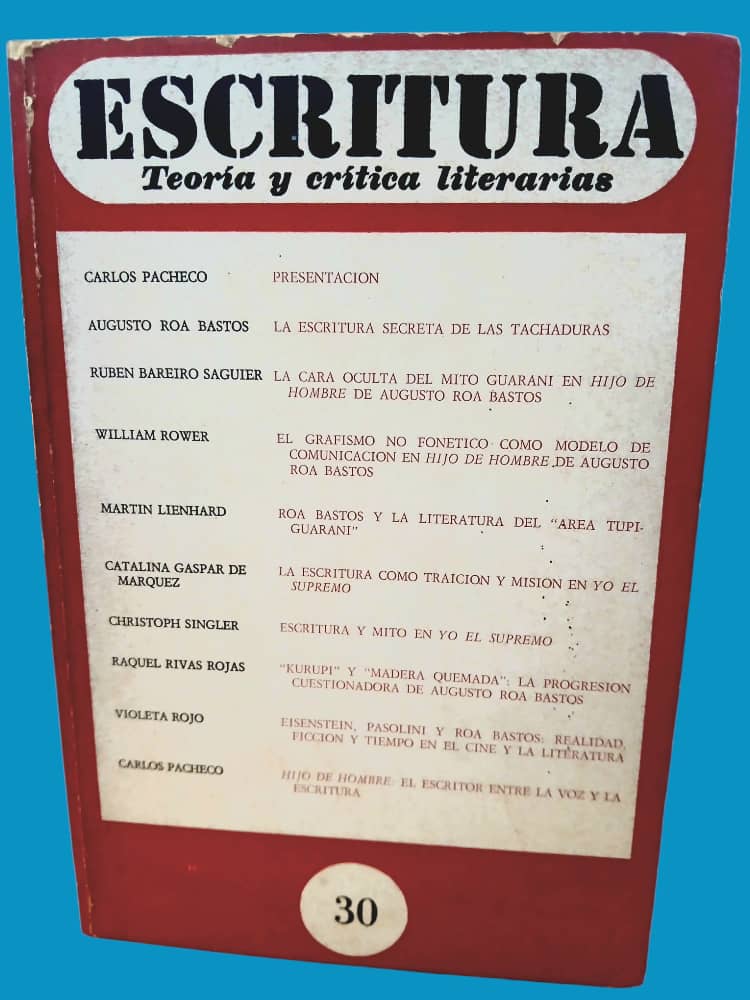

Publicado en:

Escritura, XV, 30, Caracas, julio-diciembre 1990.

Mísceláneas

Nuestra necesidad de consuelo es insaciable