por Antonio Candido

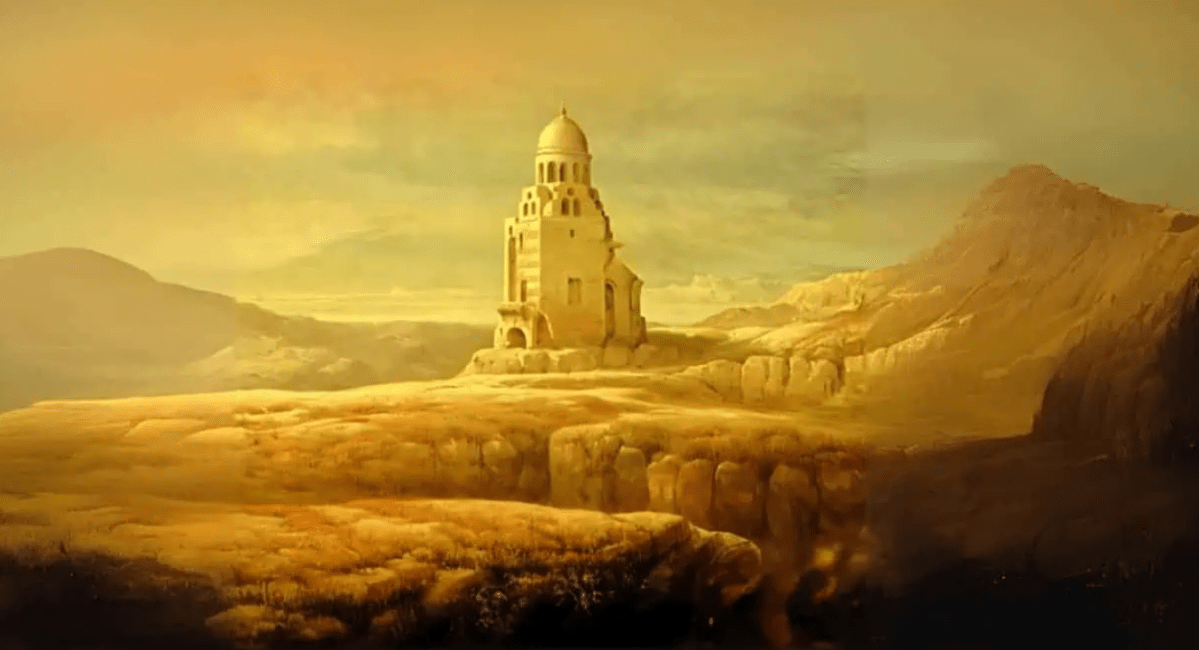

El desierto de los tártaros (1940), de Dino Buzzati, cuenta la historia de un joven oficial, Giovanni Drogo, destacado al salir de la Escuela Militar hacia la Fortaleza Bastiani, situada en la frontera con un reino septentrional. Más allá se extiende una planicie inmensa, el Desierto de los Tártaros, donde no existen señales de vida desde hace siglos. De tal manera que la guarnición parece inútil, por la ausencia de enemigos visibles y hasta probables. Pero existe la ilusión de un peligro virtual y constante que podría causar la guerra y darle a oficiales y soldados la oportunidad de mostrar su valor. Por eso todos viven en una especie de expectativa permanente, que es al mismo tiempo esperanza: la esperanza de poder un día justificar su vida y tener la oportunidad de la gloria.

La narración se organiza en treinta capítulos, pero su razón, que manifiesta la estructura profunda, parece expresarse en un movimiento en cuatro tiempos que genera cuatro segmentos a los que podemos denominar, según sus temas básicos: incorporación a la fortaleza (caps. I – X); primer juego de la esperanza y de la muerte (caps. XI – XV); intento de desincorporación (caps. XVI – XXII); segundo juego de la esperanza y de la muerte (caps. XXIII – XXX).

Del todo se desprende una visión paradójica y desencantada, en un lenguaje económico, severo, que recubre el pesimismo melancólico de la trama. Buzzati, que en otros escritos maneja el humor con tanta ingeniosidad, no temió asumir aquí el modo serio en estado de pureza, para revestir con él la austeridad heroica del protagonista, cuyo destino simplemente es reconquistar la vida, en la hora de la muerte, después de haberla gastado en las fronteras fantásticas del Desierto de los Tártaros. Allí, en la enorme fortaleza, el tiempo se vacía, de acantilado en acantilado el mundo se cierra en un paraje de piedra precedido por montañas y despeñaderos, rodeado de peñascos, y seguido por la estepa. Todo vacío, todo segregado, como palco solitario donde se agitan hombres poseídos por un imposible sueño de gloria.

1. INCORPORACIÓN A LA FORTALEZA

Al comienzo del libro, pronto llama la atención la manera en que la Fortaleza está, digamos, desligada del mundo. Drogo

no sabía siquiera dónde quedaba exactamente, ni cuánto camino debía recorrer. Un día a caballo según algunos, menos, según otros, pero en verdad nadie había estado allí.El amigo que lo acompaña durante unos kilómetros, Francesco Vescovi, le muestra la cima de un monte distante, que conocía por haber cazado en esos lados, diciendo que ese es el lugar. Por lo tanto la cabalgata no sería muy larga. Pero en cuanto Drogo pierde de vista el monte, y después de cierto tiempo, un carretero le informa que nunca había oído hablar de esa Fortaleza. Al caer la noche llega a una edificación que le parece, pero no es, la de su destino: es un fuerte abandonado y desde allí vislumbra, en el más remoto horizonte de sierras, el perfil de la Bastiani, «casi inaccesible, separada del mundo». A continuación ella desaparece de su vista y Giovanni duerme al descampado. La alcanzará sólo al día siguiente, después de muchas horas, en compañía del Capitán Ortiz, a quien había encontrado en el camino y quien le informa que se trata de un puesto secundario en un sector perdido de la frontera, que nunca participó en guerras y parece no tener utilidad alguna.

El primer segmento, dominado por la entrada y permanencia del Teniente Giovanni Drogo en la Fortaleza Bastiani, comienza por esa extraña jornada a la búsqueda de un lugar huidizo y es regida por las ambigüedades, una de las cuales consiste en enterarse, al llegar allí, de que fue enviado hacia un lugar donde se llegaba por solicitud voluntaria (el tiempo de servicio es contado el doble). Esta circunstancia lo contraría, no le agrada el lugar y decide volver sin demora. Pero para facilitar los trámites, y debido a una extraña atracción, decide esperar cuatro meses, durante los cuales va quedando prisionero de la fascinación que amarra a oficiales y soldados al servicio monótono del fuerte. Por eso, en el momento de firmar la petición de regreso decide bruscamente quedarse durante dos años. La incorporación se va procesando como efecto, tanto de las condiciones locales (el fuerte lo atrae misteriosamente), como de impulsos arraigados, aunque todavía no sabe que está preso del lugar y que ya nunca más podrá librarse de él.

Esto produce, en relación a la vida interior, un movimiento de ruptura, cuyos indicios van apareciendo poco a poco, como si la narración fuese un terreno minado por ellos.

Además, ya durante el camino que lo llevó por primera vez a la Fortaleza, había empezado a sentirse desligado de la existencia llevada hasta entonces y que ahora comienza a parecerle algo extraño. Percibe esto incluso por el descompás simbólico entre el paso de su caballo y el de su amigo Francesco Vescovi. Es necesario tener en mente ese proceso subterráneo para entender por qué en el momento en que podría volver, incluso antes de entrar en servicio, él acepta la sugerencia del médico para esperar cuatro meses. Mirando por la ventana del consultorio un pedazo de roca, es invadido en el «vago sentimiento que no conseguía descifrar y que se insinuaba en su alma» (pág. 30). Más adelante piensa que tal vez ella surja de su propia interioridad, como «fuerza desconocida».

Vemos entonces que el fuerte (que puede ser una alegoría de la vida) es un modo de ser y de vivir, que atrapa a los que tienen la naturaleza idealista y anhelante de Drogo; los que traducen su propia situación como una larga espera del momento glorioso y único donde todo se justifica y el tiempo queda redimido. Desde el Coronel Comandante, llamado Filimore, hasta es sastre Jefe, Sargento Prosdoscimo, todos manifiestan una ambigüedad que los hace afirmar que quieren irse y al mismo tiempo quedarse para estar listos cuando llegase la hora esperada. Los años pasan, tal vez los siglos, y nada sucede, y es hasta posible que nunca hayan existido los tártaros al norte.

Cosas como estas van configurando la mencionada ruptura con el mundo anterior. Ella se refuerza mediante la ley suprema de la Fortaleza, la rutina del servicio trazada por el reglamento que funciona como guía de vida, esto es, modelo propuesto como norma de comportamiento. La rutina organiza el tiempo de cada uno y de todos de modo uniforme, modelando no sólo los actos sino los sentimientos, a los cuales parece querer sustituir. Ella es la obra «obra maestra insana» creada por el «formalismo militar», generando una actitud colectiva que parece condicionada por la guerra inminente. Pero como esta nunca viene, ella gira en falso en el vacío insignificante que durante siglos ha constituido la vida en la Fortaleza, donde el rigor de los centinelas, los turnos de guardia, las señas y contraseñas, se organizan alrededor de nada. La rutina de servicio equivale así a una paralización del ser y a un congelamiento de la conducta, contrastando con el ideal de todos, que es el movimiento, la variedad, la sorpresa de la guerra como aventura. Al parecer como condición de esta, la rutina forma con ella una pareja contradictoria y ambigua.

Al organizar el tiempo, la rutina lo reduce a un eterno presente, siempre igual, mientras la aventura es un modo de abrirlo hacia el futuro deseado. Por eso, la vida en la Fortaleza es en parte un drama del tiempo, que en ella parece derramarse, en el mismo sentido en que el agua se desborda de una cañería y se pierde inútilmente. Drogo siente su «fuga irreparable», pues de hecho en la Fortaleza el presente es una especie de prolongación del pasado, ya que ambos son igualados por la rutina petrificadora. De allí la ansiedad de futuro (que sería posible sólo en el movimiento y la transformación), a través de la aventura de la guerra, que sin embargo jamás llega.

Individualmente, el problema de Drogo puede ser definido como una sustitución de pasados. Él no puede volver al suyo, esto es, no puede continuar el tipo de vida que había llevado en la ciudad y que ahora queda atrás definitivamente. Por eso siente, desde el comienzo de su vida en la guarnición, que a su espalda le cerraron un «pesado portón». Sólo le queda, pues, asumir el pasado del fuerte, renunciando al suyo y esperando el futuro, que a su vez es devorado por la rutina del servicio siempre igual como si el tiempo no existiese. Uno de los núcleos del libro se define en el capítulo VI, que en cierto modo prefigura el destino de Drogo: la inconsciencia en relación al presente, que va empujándolo a lo que fue el pasado de la Fortaleza (con el fin de que el presente sea igual a lo que fue el pasado de esta), y la ilusión respecto al futuro. Como la única realidad acaba siendo la reducción de todo al pasado, pues el futuro nunca se configura, surge el desencanto. La Fortaleza es el portón cerrado detrás de cada uno, donde se mata el presente al reducirlo a pasado que no es el individual, sino el que fue impuesto, y al proponer como salida un falso futuro.

Los oficiales se apegan entonces a esta única salida dudosa, bajo el acicate de la esperanza convertida en una especie de enfermedad. Todos esperan el gran acontecimiento, víctimas de una ilusión común alimentada por la expectativa de la llegada de los imponderables tártaros.

Drogo percibe todo esto y piensa aliviado que semejantes ilusiones no lo dominarán, pues su estadía será de cuatro meses. Lo que no sabe es que él también está contaminado, y misteriosamente atrapado en esa red. El viejo ayudante del sastre se lo lee en los ojos y le aconseja irse cuanto antes. Pero él es ya un terreno minado, aunque se sienta ingenuamente libre de la ilusión general que domina la Fortaleza y que así se expresa en un pasaje del capítulo VII, entre otros:

Del desierto septentrional debía llegar su suerte, la aventura, la hora milagrosa que le toca vivir a cada uno por lo menos una vez. Debido a esa vaga eventualidad, que parecía quedar cada vez más incierta con el pasar del tiempo, hombres hechos y derechos consumían a esa altura la mejor parte de su vida.

No se habían adaptado a la existencia común, a las alegrías de la gente banal, al destino mediano; lado a lado, todos vivían la misma esperanza sin nunca aludir a ella, porque no se daban cuenta o simplemente porque eran soldados, con el celoso pudor de su propia alma.De esta combinación de aventura y rutina, conformismo y aspiración, inmovilidad y movimiento, va naciendo en Drogo un nuevo ser. Cuando terminan los cuatro meses y el médico está preparando el certificado que le permitirá salir de allí, se siente preso al Fuerte, cuya belleza se le muestra de repente contrastando con los gris de la ciudad. Entonces decide quedarse. Tan poderosa como el llamado de la aventura posible, actúa en él la red cotidiana de la rutina, los hábitos adquiridos. Aventura y rutina se confunden en el propio ritmo de la vida militar formando, para Drogo, una segunda naturaleza de acuerdo a la cual la Fortaleza es menos un lugar que un estado del espíritu.

2. EL PRIMER JUEGO DE LA ESPERANZA Y DE LA MUERTE

En el primer segmento de la novela la acción dura cuatro meses. En el segundo ella empieza dos años después y continúa dos años más. Drogo está finalmente incorporado a la Fortaleza, no sólo en el sentido militar sino en el sentido de haber interiorizado todo lo que caracteriza la vida en el lugar: rutina, ocio, redefinición del tiempo —orientados hacia la esperanza y la expectativa del gran momento. A partir de ahora entrará en contacto con la otra realidad que complementa la primera, pero que parecía oculta: la muerte. El segundo movimiento del libro es así el juego de la esperanza y de la muerte, que asumirán realidad concreta.

Cierta noche en que está en el comando del Reducto Nuevo, puesto de avanzada que se abre al desierto, aparece un caballo perdido. Uno de los centinelas, el Soldado Lazzari, cree que es el suyo, que ha huido no sabe cómo, y consigue burlar la vigilancia en el momento de rendición de la guardia para ir a buscarlo. El resultado es que al volver, habiéndose mudado la contraseña, no sabe dar la respuesta adecuada y, a pesar de ser reconocido por todos, a pesar de sus llamados angustiados, es muerto por un amigo del centinela, en obediencia a la norma inflexible del reglamento.

Sin embargo, el caballo debió haber huido de una tropa del país vecino, porque días después contingentes distantes y minúsculos empiezan a marchar rumbo a la Fortaleza. Esto crea una excitación belicosa, todos se preparan para la guerra posible, el Comandante está a punto de hablar sobre ella a la oficialidad reunida en medio de una gran tensión, cuando llega un mensajero del Estado Mayor anunciando que se trata solamente de una tropa encargada de terminar el trabajo, hace mucho tiempo abandonado, de demarcación de la frontera.

De este modo el sueño se deshace, y queda tan sólo el propósito de ser más rápido y eficiente en la colocación de las marcas divisorias. Para ello es enviado a la cima de los montes un destacamento comandado por el Capitán Monti, hombre enorme y vulgar, que tiene como subalterno al aristocrático y un poco distante Teniente Angustina, quien además de frágil y enfermizo va con ligeras botas de montar en vez de las botas herradas apropiadas para escalar de los otros. Por eso el ascenso es para él un sacrificio intolerable, agravado por la crueldad del Capitán, quien fuerza la marcha y busca veredas difíciles con el fin de aumentar su tormento. Pero Angustina resiste y no se queda atrás, manteniendo el ritmo y la eficacia con increíble fuerza de voluntad. Al llegar casi a la cima, el destacamento verifica que los extranjeros se anticiparon, y que plantaron las marcas con ventajas para su país. Llega la oscuridad, la nieve cae, hace un frio terrible y los del fuerte, abrigados en una cueva de la roca, se disponen a pasar mal la noche, incluso bajo los chistes de los extranjeros, instalados un poco más arriba, en la cima del monte, quienes ofrecen ayuda con sarcasmo jovial (y que no parecen tener nada de tártaros). Los dos oficiales, expuestos al mal tiempo, juegan barajas para dar la impresión de moral alta; pero el Capitán Monti acaba por desistir y se refugia con los soldados, mientras que Angustina, al descampado debajo de la nieve, continúa manejando las cartas y anunciando el puntaje solo, para dar a los de arriba un espectáculo de firmeza y desenvoltura. Y así lo hace hasta morir congelado bajo la mirada atónita de Monti, quien comprende finalmente la grandeza estoica de su sacrificio.

Los casos del Soldado Lazzari y del Teniente Angustina muestran el contraste entre la muerte soñada y la muerte real. En el sueño, sobre todo en el fantaseo, los oficiales imaginan (como Drogo) el fragor de la batalla, la situación desesperada resuelta por el heroísmo, las heridas gloriosas. Cuando anuncian, por ejemplo, que el contingente extranjero se aproxima por el desierto, el Coronel Comandante, a pesar de luchar contra el recuerdo de las frustraciones pasadas, termina creyendo en la guerra inminente y ve «llegar la suerte con la armadura de plata y la espada teñida en sangre». En una sala del fuerte hay un cuadro antiguo que representa el fin heroico del Príncipe Sebastián, apoyado en un árbol, con la brillante armadura y la espada rota al lado. Es esta la muerte ideal que justifica la esperanza.

Las muertes reales, ya lo vimos, son diferentes. Accidentales, oscuras, ellas contrastan con el fulgor de los sueños, pero tienen un papel importante en la economía del libro. La de Lazzari, porque encarna el límite de tragedia al que podía llegar la rutina, esto es, la ley de la Fortaleza. La de Angustina (que nos interesa más, porque tendrá función decisiva en la formación del significado final) es cuidadosamente preparada, siendo precedida por un sueño premonitorio donde Giovanni Drogo ve al colega, todavía niño, arrebatado por un cortejo de duendes y hadas, pequeño muerto flotando en el espacio. La importancia de la muerte de Angustina está en el contraste que forma con el fantaseo de la muerte espectacular, pues muestra que puede haber grandeza en un fin igual al suyo, durante una mezquina expedición pacífica, sin marco heroico ni situación excepcional. Por lo tanto (verificación decisiva para comprender el libro) el heroísmo depende de la persona, no de la circunstancia, y los grandes hechos pueden ocurrir sin las marcas convencionales de identificación. Como dice el Mayor Ortiz, comentando el final de Angustina: «A fin de cuentas lo que nos cabe es lo que merecemos». Por consiguiente, ¿por qué esperar la hora que no llega? Ortiz le aconseja a Drogo dejar la Fortaleza antes de que sea demasiado tarde, como ya lo era para él, quien ya no se iría antes de su reforma. Drogo decide entonces bajar a la ciudad para solicitar transferencia.

3. INTENTO DE DESINCORPORACIÓN

El tercer segmento narrativo está ocupado por el intento de desincorporación. El segmento anterior había descrito los fracasos que alcanzaron a toda la guarnición, frustrada en su esperanza de guerra y herida en su integridad por la muerte de dos miembros, el oficial y el soldado. Este segmento describirá directamente los fracasos individuales de Drogo, quien, llevando una recomendación obtenida por su madre, intenta pedir la desincorporación. Así como el segundo segmento tenía dos secuencias centrales —la muerte de Lazzari y la de Angustina—, este tiene igualmente dos secuencias básicas: la entrevista con un antiguo amor, Maria Vescovi, y la entrevista con el General.

El encuentro con María es un juego de vacilaciones, impulsos reprimidos, intenciones ahogadas, todo en una especie de ambigüedad sin salida. En el ambiente ordenado de la sala de visitas, en una conversación regida por la etiqueta de las conveniencias, los dos jóvenes en el fondo quisieran declarar su afecto, pero no lo declaran. Cada uno quisiera hacerle sentir al otro que está esperando una decisión suya, pero ambos se contienen. Durante todo el tiempo, mientras la tarde se va escurriendo, parecen esperar del otro algún movimiento que tampoco viene. Así, la oportunidad se pierde por culpa de ambos, sin que nadie lo quiera y sin desear tampoco otra cosa. Drogo parece atado a un juego imposible de decir y no decir, de querer y no querer. Al fin se despide con una «cordialidad exagerada» y se va «con pasos marciales rumbo a la puerta de entrada, haciendo rechinar en el silencio las piedras de la alameda».

La entrevista con el Comandante de la División es una comedia de equívocos, marcada por el progresivo enfriamiento de la cordialidad postiza que el General había asumido al comienzo, rígido detrás de su monóculo un poco insolente. Drogo había pasado cuatro años en el fuerte y esto le daba un derecho tácito a la transferencia. Pero sucede que habían ocurrido en el reglamento ciertos cambios que él no conocía y según los cuales debía haber hecho un requerimiento previo, hecho que los colegas interesados en su propia remoción le habían ocultado. Además, su hoja traía una «‘advertencia» debido a la muerte accidental del Soldado Lazzari bajo su mando. Y aunque estuviese prevista una reducción considerable del contingente, su pedido no es satisfecho. Sintiéndose engañado por los colegas, considerado injustamente por el comando, Drogo se hunde en la decepción.

Sin embargo, la lectura atenta muestra que no era este el único motivo de su regreso. Inmediatamente después de llegar a la ciudad, sintió que ya no pertenecía a aquel mundo de la casa, de la familia y los amigos, donde su propia madre ahora tenía otros intereses. Pero si todo le parece extraño, fue porque ya estaba atado al fuerte y manipulaba inconscientemente el destino para quedarse en él, bajo la acción convergente de una fuerza externa, que lo inducía a regresar, y otra interna, que le daba el sentimiento de no pertenecer ya al mundo original. El intento de desincorporación acaba confirmando por lo tanto su vínculo irremediable con la Fortaleza. El sube de nuevo la sierra, con melancolía y se recoge en la espera inútil.

Ya han pasado cuatro años de la vida de Drogo y cerca de dos tercios del libro; de aquí en adelante, hasta el final -esto es, en poco menos de un tercio del número de páginas —transcurrirán casi treinta años. En efecto, los datos esenciales ya están lanzados y sólo falta mostrar sus combinaciones finales.

4. EL SEGUNDO JUEGO DE LA ESPERANZA Y DE LA MUERTE

En el primero y en el segundo segmentos vimos la esperanza de todos y la muerte de los otros. Ahora veremos la esperanza y la muerte individuales de Drogo, cuya vida se va descubriendo en secuencias separadas por largos intervalos de tiempo. La acción del segmento anterior duró algunos días; la del cuarto dura casi treinta años, durante los cuales la esperanza y la muerte se entrelazan más que nunca con el ritmo del tiempo, que ora corre rápido, ora lento, para detenerse al final.

El relato comienza con la partida de la mitad de la guarnición, dejando semidesierta la Fortaleza donde parecen haberse quedado los olvidados. He aquí que una noche el Teniente Simeoni, dueño de un poderoso largavista, llama a Drogo para mostrar vagos puntos luminosos moviéndose en el límite más remoto del desierto, donde la vista se pierde en una barrera de niebla constante. Y allí empieza para ambos una fase de ardiente expectativa, pues Simeoni se da cuenta que se trata de la construcción de una vía. La ansiedad de ambos, asomados siempre que pueden en el parapeto para sondear la inmensidad, da al ritmo narrativo una lentitud que corresponde a la paciencia sofrenada. Pero el Comando, que no ha olvidado la falsa alarma de hace dos años, prohíbe el uso de largavistas y Simeoni se retira; queda solamente Drogo, como una especie de depositario aislado de aquella vieja esperanza secular que ya se ha convertido en un poderoso estado de su alma. Sin embargo, la actividad de los extranjeros se hace visible a simple vista, mostrando que de hecho se trata de la construcción de un camino. Pero los trabajos se tardan mucho, la expectativa es siempre la misma y Drogo siente que ahora el tiempo es corrosivo, que arruina el fuerte, envejeciendo a los hombres y arrastrándolo todo hacia una suerte de fuga inexorable. Sacudido entre un ritmo de progreso y un ritmo de regreso (la duración de los trabajos que no terminan, la ruina incesante del lugar y de los hombres), él sigue esperando el gran momento.

Así pasan quince años, registrados en algunas líneas, antes de acabar la construcción de la vía pavimentada. Las montañas y los campos son los mismos, pero el fuerte ha decaído y los hombres han cambiado. Drogo fue promovido a Capitán y la fase final comienza con una réplica del comienzo: vemos subiendo la sierra después de un permiso, cuarentón, definitivamente extraño en Su ciudad, donde la madre ya ha muerto y los hermanos se han ido. Al comienzo del libro el joven Teniente Drogo, subiendo la montaña misteriosa, había visto al Capitán Ortiz del otro lado del precipicio y lo había llamado con ansiedad juvenil. Ahora, el Capitán Drogo sube cansado del otro lado mientras lo llama, de la misma manera, el joven Teniente Moro. La recurrencia del tiempo está marcada por la igualdad de las situaciones manifiestas en la rima sonante entre los apellidos que parecen igualarse: Drogo-Moro. Las generaciones se sustituyen, el tiempo corre, la Fortaleza continua esperando su destino.

En el capítulo siguiente ya pasaron más de diez años, Drogo es Mayor Subcomandante, tiene 54 años, está enfermo, acabado, sin fuerzas para levantarse de la cama. Y entonces sucede inverosímil, que seguía siendo lo esperado: del desierto van surgiendo grandes batallones enemigos, hasta con artillería, en marcha de guerra. Finalmente, después de siglos aparece llegar el gran momento. El Estado Mayor manda refuerzos, empieza una exultante movilización bélica de víspera de combate; Drogo, casi inválido, se alborota con la perspectiva del ideal realizado, pero el Comandante, Teniente Coronel Simeoni, lo obliga a partir, porque necesita de su viejo cuarto espacioso para alojar a los oficiales de la tropa de refuerzos que están llegando. Desesperado, tambaleándose, con el cuerpo sobrando dentro del uniforme, él hace el camino de vuelta, descendiendo en un carruaje mientras las tropas suben para el combate.

En el camino, resuelve dormir en un hospedaje, amargado por la ironía de la suerte que le hace perder la vida entera en la Fortaleza y ser expulsado fuera de ella cuando llega la hora esperada. Este final del libro tiene una firmeza leve, llena de precisión y misterio, manifestando la convergencia de los grandes temas de la novela: la esperanza, la muerte, el tiempo que las modula y combina.

Es una tarde encantadora de primavera, con aliento de flores, cielo suave y un tono violeta perdiéndose en la altura de las montañas. Sentado en su pobre cuarto, Drogo está a punto de romper en llanto pensando en la nulidad de su vida que culmina con esa deserción forzada, cuando percibe con certeza que va a morir. Entonces, comprende que la gran aventura esperada, era la propia muerte y no hay por qué lamentar que haya venido así, oscura, solitaria, aparentemente la más insignificante y frustradora. El tiempo parece estancarse, como si la fuga a la decepción constante hubiese finalmente topado con una plenitud, que es la conciencia de enfrentar el momento supremo de la vida de todo hombre con firmeza y dignidad. Esta batalla le parece entonces más dura que las otras con las que había soñado, y más noble que aquella entablada por Angustina bajo la vista del Capitán Monti y los soldados. Él no tiene testigos, está completamente solo, no puede mostrarle a nadie la fibra de su carácter y la disposición con la que muere. Por eso mismo, esta muerte se revela más noble que la muerte en guerra. Y el Tiempo, que pareció perdido durante la vida, surge al cabo como la ganancia más completa. El Tiempo es redimido y la Muerte encierra su largo juego con la Esperanza. He aquí las líneas finales:

El cuarto está lleno de oscuridad sólo con mucho esfuerzo es posible distinguir la blancura de la cama, el resto es totalmente negro. Dentro de poco la luna aparecería.

¿Acaso Drogo tendrá tiempo de verla, o necesitará irse antes? La puerta del cuarto tiembla con el chirrido tenue. Tal vez sea un soplo del viendo, un simple remolino de aire de esas noches de primavera. Tal vez sea ella la que entró con paso silencioso, aproximándose ahora al sillón de Drogo. Haciendo un esfuerzo Giovanni levanta un poco el busto, se arregla con una mano el cuello del uniforme, lanza una mirada fuera de la ventana, nadie puede verlo en la oscuridad , sonríe. ***

El desierto de los tártaros pertenece a la lista de las novelas del desencanto que narran cómo la vida sólo acarrea frustraciones y acaba en el balance negativo de los grandes déficit. Sin embargo (contrariamente a ciertos finales terribles, como el de las Memorias póstumas de Brás Cubas), su desenlace es un caso paradójico de triunfo en la derrota, de plenitud extraída de la privación. Esto confirma que es un libro de ambigüedades en varios planos, empezando por el carácter indefinible del espacio y del tiempo.

En efecto, ¿dónde transcurre la acción? En un país sin nombre imposible de localizar como en los cuentos populares, a pesar de su substrato italiano, puesto que la única referencia geográfica precisa es, ocasionalmente, Holanda (y sus tulipanes), donde la novia de Drogo anuncia que va a pasear. Además, no existe un lugar propiamente dicho, sino tan sólo una vaga ciudad sin cuerpo y el sitio fantasmal de la Fortaleza Bastiani, que queda a una distancia elástica y nadie sabe exactamente dónde.

El nombre de la Fortaleza es italiano, y respecto al apellido de las personas, algunos son los usuales en este idioma, como Martini, Pietri, Lazzari, Santi, Moro. Pero hay preferencia por lo menos frecuentes, como Lagorio, Andronico, Consalvi; o raros, como Batta, Prosdoscimo, Stizione; y por los que parecen inventados a partir de otros, como Drogo, de Drago; Fonzaso, de Fonso o Fonsato; Angustina, de Agostino; Stazzi, de Stasi. Es significativo el caso de la derivación que lleva el nombre hacia otras lenguas, como Morel (francés), que puede tener Morelli como punto de partida; o Espina (español), parecido con Spina; Magnus (forma latina al gusto de la onomástica alemana), con Magni o Magno. Y en el límite, hay otros directamente extranjeros: Fernández, Ortiz, Zimmermann, Tronk, sin hablar del Comandante que parece no pertenecer a lengua alguna: Filimore. Ese juego antroponímico contribuye a disolver la identidad posible del vago universo donde se sitúa la Fortaleza.

Más aún: detrás de ella existe un desierto donde andan nómades, lo que podría sugerir África o Asia. Los supuestos tártaros, que tal vez no existan, están al norte; pero tártaros propiamente dichos sólo los tuvo Rusia como vecinos. Nótese que el médico militar usa un gorro de piel, a la manera rusa, y los reyes del país llaman Pedro, tal como, en Europa, sólo hubo en Rusia y Portugal (excluyendo el caso de uno de Servia, a comienzo de este siglo). El nombre del príncipe heroico representado moribundo en un cuadro es Sebastián, como el rey portugués muerto heroicamente en Alcácer-Quebir.

¿Y la época? Las personas andan a caballo y en carreta, y al final hay referencia a vías férreas. Sin embargo, todavía existen carruajes dorados, lo que se remite al siglo XVI. El lente de largo alcance es el largavista de un único cañón, lo que señala que todavía no existían binóculos. Los fusiles no tienen repetición son cargados de manera arcaica, remitiéndose por lo menos a la mitad del siglo XIX. Quiere decir que se toman cautelas para borrar también la cronología, incluso porque no hay marca de cambio en las armas, en los uniformes, en los objetos, a lo largo de una acción que dura más de treinta años. Y hay otros indicios por barajar, como el hecho de que la guarnición del fuerte sea (y es lo que se infiere por varios signos) un regimiento de Infantería donde, según la norma, sólo los oficiales tenían caballos; sin embargo, un episodio importante se debe al hecho de que el soldado Lazzari reconoce el suyo, como si se tratase de caballería. Estamos pues en un mundo sin materialidad y sin fechas.

En cuanto a la composición, vimos que la narración parece ordenarse en cuatro segmentos, que se oponen entre sí, oponiéndose también internamente: incorporación y desincorporación, ilusión y decepción, esperanza y frustración, vida y muerte, tiempo rápido y tiempo lento. Paulatinamente van brotando los significados parciales, alguno de los cuales ya vimos, que nos llevan a los significados generales. Para captarlos es necesario comparar las primeras páginas con las últimas.

Al comienzo Giovanni Drogo dice abiertamente que no tenía estima alguna hacia sí mismo; pero el final consiste en la adquisición de esa autoestima que le faltaba. Durante toda la vida él esperó el momento que permitiría una especie de revelación de su ser, de manera que los otros pudieran reconocer su valor y así reconocerlo a él mismo. Ahora bien, aquí surge la contradicción suprema, pues ese momento acaba siendo el de la muerte. Por tanto, es ella la que define su ser y lo que le da la oportunidad de encontrar justificación a la propia vida. En cierto modo se trata de una afirmación mediante una suprema negación.

Así, la novela del desencanto desemboca en la muerte, que aparece como el sentido real de la vida y alegoría de la existencia posible de cada uno. Como la de todos nosotros, ella estuvo siempre tejida en la filigrana de la narración. Primero, bajo la forma de un objetivo ideal, soñada en escala grandiosa. Después, como realidad banal, en los casos de Lazzari y Angustina. Cuando el tiempo se para, ella surge y lo redime, justificando a Drogo, quien adquiere entonces la ciencia que no había aprendido en los largos años de esperanza frustrada y que, si no fuera excesivo este tono sentencioso, podría ser formulada así: el sentido de la vida de cada uno está en la capacidad de resistir, de enfrentar el destino sin pensar en el testimonio de los otros ni en el escenario de los actos, sino en el modo de ser; la muerte revela la naturaleza del ser y justifica la vida.

Por eso El desierto de los tártaros es una novela desvinculada de la historia de la sociedad, sin lugar definido ni época segura. En ella no hay dimensión política, no hay organización social o crónica de hechos. Es una novela del ser fuera del tiempo del espacio, sin ninguna intención realista. Desde el punto de vista ético es un libro aristocrático, donde la medida de las cosas y el criterio de valor es el individuo, capaz de destacarse como un ente aislado, capaz de obtener un significado sobre todo a partir de sí mismo, y realizando así en la soledad su mensaje más elevado. La muerte colectiva teatral de los sueños militares, deseada como coronación de la vida, cede su lugar a la gloria intransferible de la muerte solitaria, sin testigos y sin acción alrededor, cuyo significado es tan sólo su propia fuerza. Vale la pena, pues, recordar las palabras de Montaigne: «la firmeza ante la muerte es sin duda la acción más notable de la vida».

Este texto, publicado en 1988, originalmente fue una conferencia que Antonio Cándido dictó en el Instituto Italiano de Cultura de Sao Paulo, que luego se sometió a un reelaboración por el autor.

Transcribo este texto del volumen CLXII de la Biblioteca Ayacucho, titulado Antonio Candido: Crítica Radical, título cuya traducción, estuvo a cargo de Margara Russotto, y cuyo ejemplar se terminó de imprimir en Caracas (Venezuela), el día 29 de noviembre de 1991, en los Talleres de Anauco Ediciones, C.A.

Misceláneas

La escritura secreta de las tachaduras