por Alexander JM Urrieta Solano

Paso una buena parte de mi vida leyendo, aunque no lo suficiente, en el baño. La poceta es un objeto indispensable, no solo porque sirve para cubrir las urgencias físicas, sino porque además permite la apertura de asentarse sobre dicho objeto y asimilar nuestra íntima vulnerabilidad. El baño se convierte, dependiendo de cuál sea, en un lugar para meditar acerca de nuestras flaquezas espirituales. Allí, en el baño, las angustias más comunes, las ansiedades más diversas, los pesares y secretos del alma se conjugan con actos primitivos.

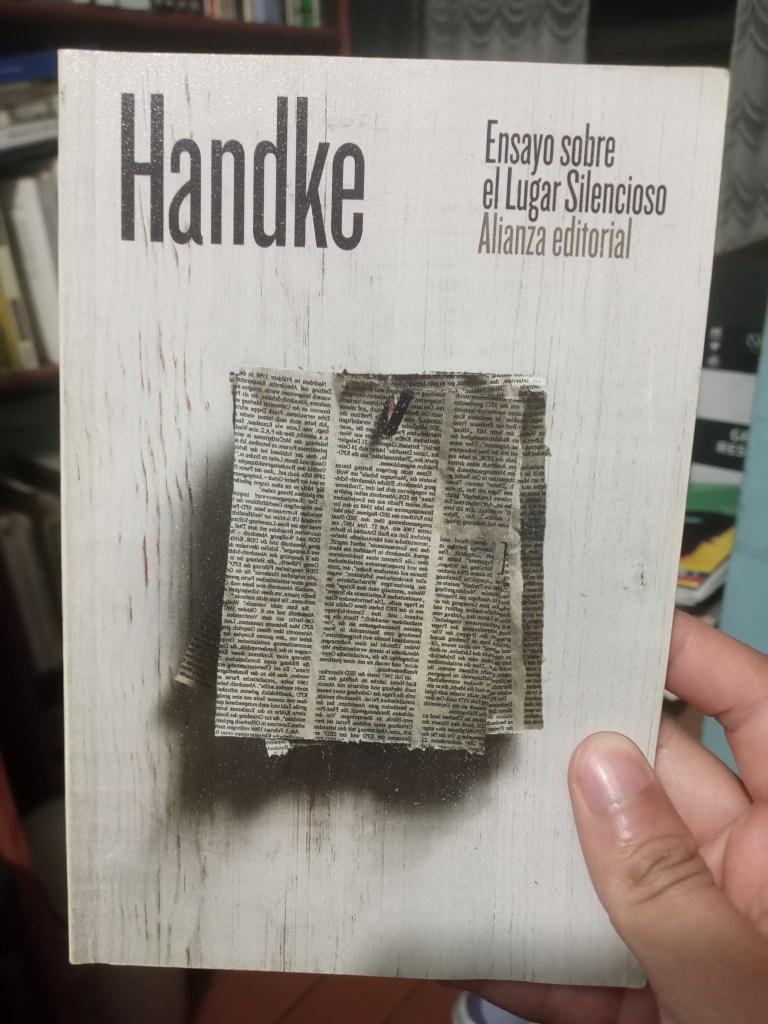

Al terminar el Ensayo sobre el Lugar Silencioso de Peter Handke me pareció necesario poner en práctica la experiencia que el mismo autor propone en su breve apología del cuarto de baño. Lugar alejado de todo, de las multitudes, del ruido, donde hay una experiencia muy específica de soledad, una soledad recubierta de humedad y sonidos sostenidos de tubería, de hongos que se acumulan en las esquinas, de sobras de pasta de diente, una soledad de cuentagotas, en la que uno puede escucharse a sí mismo, auscultarse, esconderse, divagar, imaginar. Un espacio donde nace, de manera insospechada, una revelación creativa.

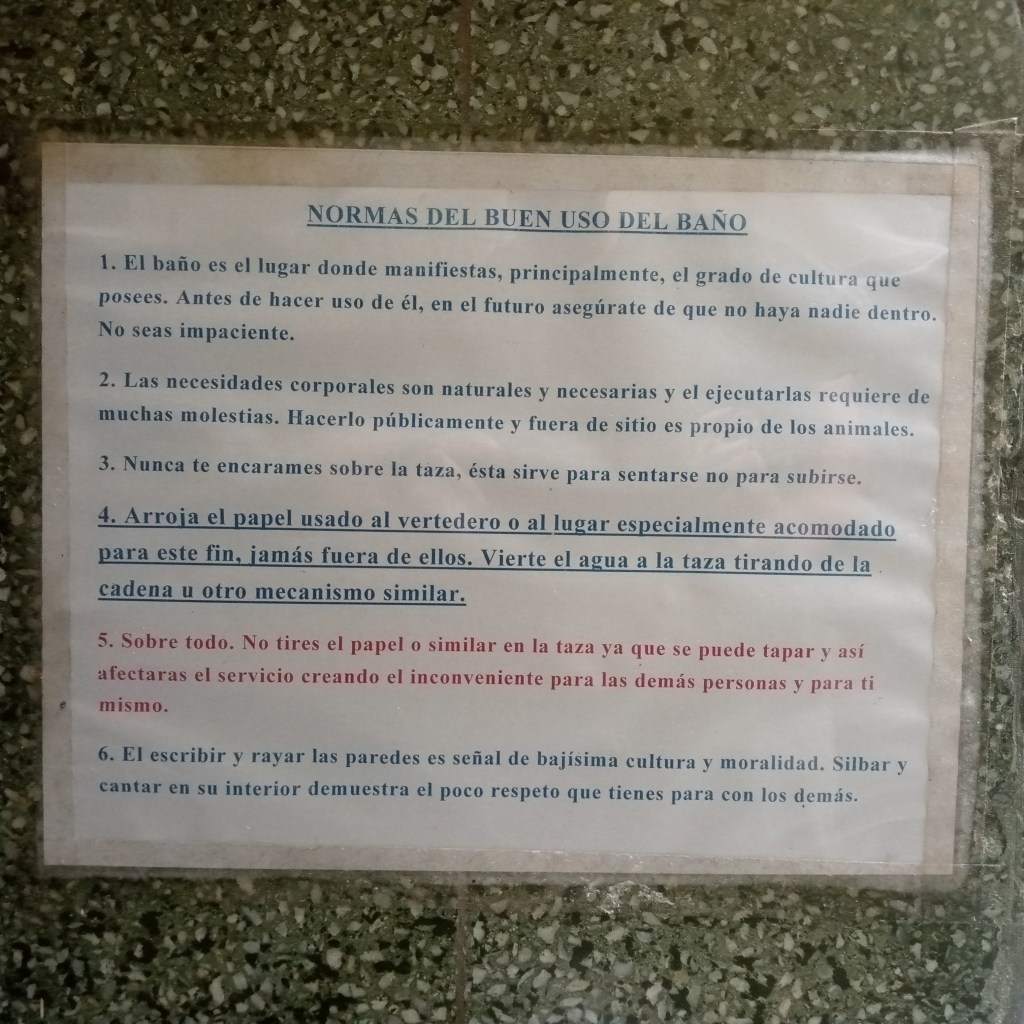

Me puse a enlistar los baños en los que me sentí tranquilo y particularmente reflexivo en diferentes momentos de mi vida; o en muchos otros casos, aquellos baños en donde asistía lleno de miedo, preocupado porque me llegara a pasar algo, tratando de orinar de manera incómoda y apresurada, atento a las amenazas más amargas, a las precariedades más comunes, como la falta de papel, jabón y agua; también, y siempre como elemento memorable, atento de los mensajes improvisados en papeles con alguna observación para el usuario insolente: Apunte bien; No hay agua, así que no haga del número 2; Rollo de papel a 1 bolívar; Orine contento pero orine adentro; Jesús te ama, pero lávate las manos…

Ensayo sobre el Lugar Silencioso es una exploración de los lugares aislados para la contemplación. Las reflexiones de Handke van ligadas a situaciones autobiográficas y cómo las experiencias de los espacios remotos han despertado en él un incentivo para la introspección, para desarrollar una poética del espacio: donde la ensoñación amplía las posibilidades del lenguaje con el que se describen las cosas más banales de la existencia. El hilo conductor entre un baño y otro son las sensaciones que ha experimentado en cada lugar, llevando esa descripción de los detalles a una expansión de la escritura de los márgenes, a desarrollar en el lector un ejercicio luminoso de encontrar nuevas formas expresivas en aquellas cosas que tomamos por triviales. Para mí esta ha sido la mayor virtud de leer a Handke. Es un escritor que propone una experiencia en la que es inevitable que mientras lo estemos leyendo vayamos haciendo contrastes con las vivencias personales. Handke invita al lector a indagar en sus recuerdos mediante la exposición de los suyos, algo que logra con agradable sencillez.

Lugar Silencioso: retretes, evacuatorios, sanitarios, inodoros, cagaderos, sinónimos de esos lugares ubicados en espacios de tránsito como sitios estáticos, predeterminados, fuera de servicio o apenas funcionales. Lugares de paso, como los baños de los terminales y aeropuertos, de centros comerciales, clínicas y universidades. Todos pensados para una finalidad puntual, y sin embargo, reconocerse en esos espacios permite exaltar sus particularidades, en la medida que somos capaces de extraer alguna fascinación, algún recuerdo que nos dispare a un descubrimiento que revela un posible hallazgo de sensibilidad espacial.

Handke expone un recuento de los comentarios que Tanizaki hace en su maravilloso ensayo El elogio de la sombra, en donde dedica varias páginas a la importancia del baño dentro de la composición de un lugar, y su especial diseño en la cultura japonesa. Este comenta sobre los baños de los templos budistas. Su visita al baño, señala, lo hizo renovar su afecto por la arquitectura japonesa.

Escribe Tanizaki: En el retrete japonés reina una tranquilidad reconfortante que calma los nervios. Como está instalado casi siempre en un anexo, a cierta distancia de la casa principal, a la sombra de algún bosquecillo con olor a hojas reverdecidas o musgo fresco, se llega allí por un largo pasillo que atraviesa el jardín. Una vez agachado en esa penumbra, se disfruta de un inefable placer, meditando bajo el tenue reflejo de la ventana forrada de papel o contemplando el paisaje del jardín a través del cristal. Dicen que el maestro Soseki experimentaba un intenso goce fisiológico mañana tras mañana cuando acudía a sentarse en el retrete. A mi modo de ver, no hay nada mejor que el retrete al estilo japonés, rodeado de paredes silenciosas y veta pulcras de madera, y con una vista del cielo azul y las hojas verdes, para disfrutar de aquel placer fisiológico. Insisto que son indispensables cierto grado de penumbra, una limpieza impecable y un silencio absoluto que haría resaltar incluso el zumbido de un mosquito. ¡Cómo me agrada permanecer atento al sonido pausado de la lluvia en esos retretes! …Para mí, el retrete es un sitio ideal para apreciar la belleza de las estaciones, ya sea el canto de grillos y de pájaros o la luna llena, y sospecho que en aquel lugar era donde se inspiraban los antiguos poetas del haikú. Me parece incluso pertinente afirmar que el retrete es el punto más refinado de la arquitectura japonesa. Nuestros ancestros, que poetizaban todo cuanto estuviese a su alcance, convirtieron el lugar supuestamente más repugnante en un sitio de lujo, asociándolo con la belleza de la naturaleza, para envolverlo en un aura de nostalgia. En comparación con los occidentales, que lo detestan a tal grado que evitan mencionarlo en público, los japoneses somos más sabios y expertos en lo que se refiere a la elegancia.

Justo cuando leí ese ensayo por primera vez me impactó mucho la reflexión sobre el baño y la diferencia entre las pocetas japonesas y las occidentales, la superioridad de la primera sobre la otra en cuanto a su estética, el desgastado que se embellece por el uso diario. Básicamente el asunto estaba en el color, en el veredicto del tiempo. Las pocetas occidentales, como todos sabemos, es sin excepción alguna de porcelana blanca con manivelas metálicas relucientes. Para mi gusto personal, la taza más bella, tanto masculina como femenina, es la de madera, preferentemente con barniz de cera, que se ennegrece paulatinamente según el uso, extrayendo de las vetas un encanto singular que nos infunde serenidad. En particular, me fascina la que tiene forma de flor de enredadera, rellena de hojas de cedro, que posee una apariencia grata y un efecto amortiguado que apaga los ruidos más leves. Sin aspirar a semejante lujo, me hubiera gustado idear a mi propio contento algún recipiente aplicable al retrete de agua corriente, pero no me quedó más remedio que renunciar a esta idea debido al notable aumento en los costos y al tiempo requerido para su realización. Sin embargo, no pude dejar de preguntarme, desde luego sin la menor intención de oponerme a la aplicación de la última tecnología, por qué no se investigaba hasta dar con los utensilios, ya sea de iluminación, calefacción o higiene, acordes con nuestros hábitos y nuestra estética.

Las casas de mi familia en Lima tienen algo en común: están dotadas de una reverberación excesiva. Hay eco en todas partes. En particular los baños de estas casas me delataban como una persona ruidosa. Los sonidos de las páginas eran parecidos a los ruidos de mis problemas, si se me permite, claro, jugar con las metáforas. Como en la ciudad no llueve nunca (tal vez a lo mucho acontece lo que llamamos acá garúa) se estila en los diseños la puesta de varios tragaluces, algo muy bueno para el verano, pero muy violento en el invierno. Esos tragaluces atraviesan los baños en una fila intestinal vertical hasta el fin de la tierra. Esa luz cuadriculada entrando por las mañanas o durante la tarde ofrece una iluminación espectral y apacible, que no solo brinda una sensación nostálgica, sino que da el grado de luz preciso para leer mientras se caga. Algún tragaluz está puesto justo debajo de la poceta, dando al objeto rodeado de oscuridad un grado sugestivo de magnificencia, como esa luz lineal que atravesaba los templos e iluminaba una reliquia en las películas de Indiana Jones. Al final los mitos se reflejan en los rincones cotidianos, y nosotros solo tenemos que jugar, asociar una cosa con la otra. La poceta blanquecina al recibir esa luz, puesta o no de manera intencionada, otorga una cualidad museística que evitaba el gasto innecesario de electricidad durante el día.

En dos ocasiones tuve que ir a un centro de fertilidad motivado por un dolor testicular que luego se me diagnosticó como varicocele. Para los exámenes se me pedía una muestra de esperma. Una enfermera me llevó a un baño que se encontraba dentro del mismo laboratorio, que daba a un estante donde los trabajadores calentaban su almuerzo en un microondas. En una pared al lado de la entrada del baño había un letrero que pedía guardar silencio mientras la luz del baño estuviera apagada. En el baño había una silla giratoria de cuero negra y una pequeña pantalla rectangular empotrada en la pared, cerca del lavamanos. Me dijeron que me tomara mi tiempo, que me sintiera cómodo y que tratara de acabar dentro del pote todo lo que pudiera. En particular la pulcritud de ese baño era sospechosa, me daba grima sentarme en la silla, sentir que mis nalgas tuvieran contacto con aquel cuero tibio. Ese Lugar Silencioso en particular concentraba todas las cualidades de nuestra sociedad fármaco-pornográfica. El silencio era absoluto. Al encender la pantalla se reproducía una película porno en un loop infinito, una producción deprimente y de bajo presupuesto, que no despertaba ningún apetito y que conspiraba junto con el aire frío del laboratorio que fuera capaz de ponerme duro. Estaba allí por temas de salud, pensaba, y el clima del baño se me hacía cuesta arriba, a pesar de la extrema calma que sentía, a tal punto que, con la luz apagada, en medio de la oscuridad, podía percibir el sonido mínimo de la pantalla, los orgasmos falsos con un fondo musical ochentoso. Las escenas variaban, un encuentro casual en escritorio de oficina y luego un altar de sacrificio con antorchas alrededor. Mientras más rato estaba en aquella silla peor era la experiencia. Eran escenas donde era inevitable ver los horrendos cortes de cabello, los tatuajes en los pectorales de esos hombres excesivamente bronceados con mujeres deformadas por cirugías plásticas y abuso de botox, donde afortunadamente la pésima resolución del video mostraba los sexos pixelados, algo así como una censura por defecto. Dichas condiciones, a oscuras, solo me llevaban a trabajar la imaginación. Masturbarme con mis propias fantasías, lo que hacía más amena la frialdad de aquel baño. Al salir era extraña la sensación de entregar mi pequeña muestra. Aunque, por otro lado, la semblanza de esas personas era una formación establecida por la rutina y la costumbre, por lo que mi vergüenza se anulaba de una manera contundente en el momento que me despedía y daba las gracias, atento a que me mandaran los resultados por correo, en un plazo no mayor a quince días.

Durante una temporada a finales de la primaria me regresaba con unos vecinos que estudiaban conmigo en el mismo colegio. Antes de ir a casa nos íbamos al club deportivo de los Cocodrilos a unas sesiones de tenis, en la que ellos y sus padres estaban metidos. Yo me quedaba esperando con mi hermana sentados en algún cafetín del club, sin hacer gran cosa. Me daba por caminar por las instalaciones. En ese rato que paseaba me quedaba en las áreas comunes del club que daban a las canchas de bowling, y luego me iba por los pasillos que daban a las canchas de arcilla. En esos ratos tenía una atracción en particular por los vestidores. En la entrada de esos baños había una figura de cocodrilo vestido de tenista blanco, sin hacer evocaciones forzadas a la marca Lacoste. El lugar en sí era muy calmado, los huecos de los baños daban la impresión de entrar en un enorme laberinto. Las baldosas eran verdes y de formas geométricas intercaladas. La pulcritud de aquel lugar me fascinaba, y llegué a establecer una relación especulativa entre el silencio y lo que está muy limpio. Los bancos de madera tenían ese brillo que luego de haber recibido mucha humedad y aceite de teca, decretaban una forma de seguridad. Pasaba mucho rato en los vestidores. En fila estaban los cubículos, y el silencio del espacio era emocionante, el vapor del agua era un rasgo por igual de inmensidad, de instante pleno de relajación. En esos vestidores fue la primera vez que vi a dos hombres besándose. Eran unos hombres tonificados que habían terminado su ronda de squash. Ya los había visto jugar a través de los vidrios en otras ocasiones. Al verme se separaron con brusquedad, como si mi presencia infantil hubiese roto un equilibrio natural, un pacto secreto de los vestidores. Mi impresión fue de susto y salí corriendo del lugar. Luego cerca del cafetín mientras nos daban de comer tequeños, pude ver al rato salir a los dos amantes. Cada uno tomando una dirección opuesta como si no se conocieran. Mientras me colgaba un hilo de queso en la boca hice contacto visual con uno de los hombres. Su mirada me transmitía una culpa distante. No había reproche, solo la vergüenza de haber sido descubierto. Mientras se alejaba vi que iba al encuentro de su esposa, que estaba sentada en uno de los bancos, junto a un pequeño cochecito de bebé y una pila de raquetas.

Un Lugar Silencioso memorable son los pozos sépticos de Cayo Sombrero, en el Parque Nacional Morrocoy. Unos cubículos en forma de cilindros en medio de uvas de playa. Uno cuando está en la playa normalmente se orina a mar abierto, se va a lo hondo, buscando el frío, naturalmente, buscando cierta confianza en la profundidad. Cuando no se puede hacer eso quedan los baños que ofrece el cayo. El cilindro no tiene puertas, por lo que la privacidad es de acuerdo a cuánto tiempo esté la próxima persona acercándose al cilindro, es decir: que la privacidad es relativa. Entras en él y apenas tiene una forma de cierre como de caracol, en espiral, donde al doblar te encuentras con el hueco de una oscuridad y terror cósmicos. Hay que ponerse de cuclillas y mantener el equilibrio, con el riesgo de que durante ese acto un calambre te descompense y termines cayendo en hueco. De ahí que se presenten pensamientos de angustia, y la alerta de no ser sorprendidos mientras pensamos sobre lo mal que comemos durante las vacaciones, de que no hay que gastar tanto dinero en camarones o vuelve-a-la-vida. La forma del cilindro concentra su propio silencio, junto al sonido de la brisa, las olas del mar, el motor de las lanchas trayendo y llevándose a turistas escandalosos. La ausencia de puerta, de una barrera protectora, incrementa el riesgo, si uno está urgido o apurado podría encontrarse con alguien cagando. Y entre esa preocupación de que te sorprendan agachado también nace en paralelo caerse en el hueco. Ese lugar, de todas las experiencias del cayo, generaba en mí una preocupación tremenda. Y más cuando incluso los que alquilaban los toldos y sillas en el cayo comentaban entre dientes, mientras uno se comía una oblea con chispas de chocolate y arena, que más de uno se había caído en el hueco. Unos se salvaban, otros no volvían. El cilindro quedó como un recuerdo de necesidad hostil. Algún día volveré al cayo y haré las paces con el cilindro, si es que todavía existe, o si todavía seguiré existiendo yo.

Los baños de mi infancia los pude asociar a los recuerdo que exponía Handke. Los encierros estaban reservados también para huir, una búsqueda de paz temporal en medio del caos. Los baños de primaria no se parecían a los de bachillerato; luego vinieron los baños de la universidad, siempre oscuros, sin fluxómetros, sin futuro. Los diferenciaba por la altura y la forma de los urinarios. Creí haber olvidado el tedio que me generaba el colegio y después la universidad, las salidas urgentes al baño para pasar un tiempo considerable sentado haciendo nada, mirando al techo, escuchando el sonido del lavamanos y el paso de otros. El baño es un sitio de reflexión. Para mí es una suerte de privilegio, saben, leer hasta que se me duerman las piernas. Caer en cuenta de que he pasado demasiado tiempo sentado sin hacer más que deambular en alguna página, divagando en mi propio vacío. Es sentado allí donde podemos dar testimonio claro de lo insignificante que somos.

Lo que ahora, mientras estaba escribiendo estas notas, me he estado preguntando en secreto me lo pregunto ahora por escrito: mi búsqueda de los Lugares Silenciosos, a lo largo de mi vida, algo así como por todo el mundo, muchas veces, además, sin una especial necesidad, ¿era una expresión, si no de huir del grupo, sí, no obstante, de una aversión al grupo, de un hastío de esta sociabilidad? El hecho de que, estando en medio de los otros, me levantara de repente y me marchara de su compañía, a ser posible doblando varias esquinas y pasando por más de nueve veces treinta escalones: ¿un acto asocial, antisocial? Sí, éste es el caso, y lo es a veces de un modo incontestable. Pero por regla general esto era así sólo en los primeros momentos, al levantarme de repente y marcharme. Ya durante el trayecto, a ser posible con rodeos, hacia allí, diciendo al mismo tiempo: «¡Nada como ir hacia allí!», al Lugar Silencioso, la cosa podía llegar a ser de otra manera; la univocidad podía transformarse en plurivocidad. Y además era verdad también que el hecho de cerrar la puerta del servicio fuera una sola cosa con un gran suspiro: «¡Al fin solo!».

Misceláneas para leer en el baño:

Cómo estafar a otros y creer que salvas el planeta

La Broma infinita: sobre la experiencia lectora deportiva

Los demasiados libros, o las virtudes del exceso de plástico